初めての転職活動はわからないことが多いもの。「何から始めれば良いのかわからない」「仕事しながら転職活動できるの?」「スキルがないから転職できるか怖い…」など、不安を抱えている人もいるでしょう。

この記事では、転職活動の基本的な流れとやることなどについて、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏が解説します。

目次

転職活動の流れを把握し準備することで、不安は軽減できる

転職活動に限ったことではなく、初めてのことに不安を感じるのはごく自然のことです。どのように転職活動を進めれば良いのか、仕事と両立できるのか、希望に合った転職先が見つかるだろうか…など、心配事が尽きないという人もいることでしょう。

ただ、転職活動についてあらかじめ理解を深めておけば、悩みや不安はある程度軽減できるでしょう。

この記事を参考に、転職活動の流れや各ステップで行うこと、おおよその期間の目安などを把握して準備すれば、スムーズに転職活動を進められる可能性が高いでしょう。

何から始める?転職活動の基本ステップと期間の目安

転職活動の全体の流れは、「転職準備」「応募」「面接」「内定」「退職準備・入社」(在職中の場合)のステップが一般的です。各ステップにかかる期間は、あくまで目安ですが下表を参考にしてみてください。

| 【事前準備~応募】 | 【面接】 | 【内定】 | 【内定・退職】 |

| ・キャリアの棚卸し ・情報収集 ・応募書類の作成 ・応募(書類選考) |

・面接日程の調整 ・面接対策/面接準備 ・面接選考 |

・内定承諾 | ・退職交渉 ・引き継ぎ ・退職・入社に必要な書類のやりとり |

| 約1~2週間 | 約4週間 | 約5週間 |

転職活動の第一歩は、まずは「準備」。キャリアの棚卸しや情報収集、自己分析などを行った上で、その後のステップに進むと良いでしょう。

次項より、各ステップの解説や、具体的にやることを具体的にご紹介します。

【転職準備】キャリアの棚卸しと情報収集

転職活動の最初は「準備」です。キャリアの棚卸しと自己分析を行い、業界研究・企業研究に進みましょう。

軸が定まっていない場合はまず「自己分析」

転職の軸(転職先選びの基準)が定まっていない場合は、自己分析を行いましょう。転職の軸が定まらないまま転職活動を進めてしまうと、どの企業に応募して良いか判断できなかったり、年収などの条件面だけで企業を選んでしまい入社後にギャップを感じてしまったりする可能性があります。

自己分析で自分の強みや持ち味、キャリアの志向や方向性を転職の軸にすると、ぶれずに転職活動が進められると考えられます。もしも転職活動の途中で迷ったり方向性を見失ったりしても、軸に立ち戻ればリスタートが切りやすいでしょう。

自己分析には、自分史の作成、モチベーショングラフの作成、他己分析などさまざまな方法がありますが、無料の適職診断を活用し、やりたい仕事、向いている仕事を探すきっかけにするのも良いでしょう。厚生労働省による「職業適性テスト (Gテスト)」では、Web上で職業診断ができます。

同じく厚生労働省による「マイジョブ・カード」のWebサイトでは、興味診断・スキルチェック・価値観診断などのツールを提供しています。いずれも無料・登録なしで利用できます。

職業適性テスト (Gテスト)

(※)出典:job tag(厚生労働省職業情報提供サイト(日本版O-NET))

マイジョブ・カード自己診断一覧

(※)出典:マイジョブ・カード(厚生労働省)

キャリアの棚卸しで「強み」を洗い出す

「キャリアの棚卸し」も重要な転職準備です。過去の仕事や取り組んだ業務内容を振り返り、これまでの経験・スキルを洗い出してみましょう。これらを整理する中で、自分の強みや得意分野、志向性、モチベーションの源泉などが明確になるでしょう。

これらを明らかにしておくことで、転職の軸が定まりやすくなる上、職務経歴書の作成や面接での回答にも役立てることができるでしょう。

業界研究・企業研究で自身との共通点を探す

自己分析やキャリアの棚卸しを通じて洗い出した転職の軸をもとに、転職サイトに登録したり、ハローワーク、転職検索エンジンなどを活用したりして、自分の希望に合いそうな求人の情報を収集しましょう。

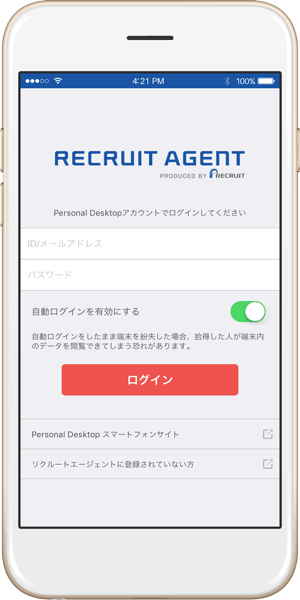

転職支援のプロである転職エージェントを活用するのも一つの方法です。転職の軸をもとに、求職者の経験やスキル、志向や条件などに沿った求人を紹介してもらえるほか、一般には出ていない求人情報を持っている可能性もあるので、選択肢が広げられるでしょう。

志望業界や企業をある程度絞り込んだら、企業のホームページや採用ページなどから業界や企業についての情報を収集し、業界・企業研究を行いましょう。企業研究では、応募企業が求める人材像を把握し、自身との共通点を探していきましょう。

【応募】応募書類の作成・送付

応募企業が定まったら、応募書類を作成し、送付します。一般的に、転職活動で求められる応募書類は履歴書と職務経歴書の2点です。ポイントを押さえ、読みやすく自身の強みが伝わりやすい書類作成を心がけましょう。

なお、応募の際は1社に絞り込まず、複数の企業に応募して選考を並行して進めたほうが、比較検討しやすくなるでしょう。

履歴書作成のポイント

履歴書とは、自身の経歴やプロフィールをまとめた書類のことです。

職務経歴欄には、これまでの職歴を全て記入し、用意されている枠は基本的に全て埋めましょう。

市販の履歴書を活用し、手書きで記入する方法もありますが、Webのテンプレートを活用すると書き間違えたときの書き直しリスクがなく、便利です。

テンプレートは以下の記事からもダウンロードできます。

職務経歴書作成のポイント

職務経歴書はこれまでの業務経験と仕事に活かせるスキルを確認するための書類です。職務経歴の詳細を記入し、応募企業・応募職種で求められるスキルや発揮できる自分の強みをアピールしましょう。

履歴書のように決められた形式はなく、A4サイズ1~2枚にまとめて記載する方法が一般的です。

職務経歴書の見本が記入されているフォーマット(Wordファイル)は以下の記事からダウンロードできます。

【面接】面接準備・面接を受ける

書類選考を通過したら、応募企業の担当者と面接日程を調整し、面接に臨みます。面接の前に、次の準備を進めておくと良いでしょう。

よく聞かれる質問の回答を整理しておく

面接でよく聞かれる質問に対し、回答する内容を整理しておきましょう。「自己紹介」「転職理由」「志望動機」「自己PR」「逆質問」などは、どの企業でも質問される可能性が高いので、準備しておくことが大切です。その際、応募企業に合った内容を伝えること、自身とマッチするポイントをアピールすることを意識すると良いでしょう。

面接の場でしっかりとアピールするためにも、事前に声に出して練習し、わかりやすく簡潔に伝えられるようにしておくと安心でしょう。

面接前日のチェックポイント

面接に臨む準備として、清潔感ある服装を用意し、髪型も整えておきましょう。また、対面の面接では、扉の開け方、着席の仕方などの振る舞いがわからずに焦ってしまうケースもあるので、事前に確認しておくことが大事です。面接会場に余裕を持って到着できるよう、交通経路なども調べておきましょう。

オンライン面接の場合は、必要なツールの準備や通信環境の良い場所の確認などをしておくことも忘れないようにしましょう。

一次面接~最終面接の違い

転職の面接選考は、一次面接、二次面接、最終面接を行う企業が一般的であるようです。企業によっては、二次面接が最終面接になったり、さらに面接回数を増やしたりするケースもあります。

また、一次面接は採用担当者や配属先の社員、二次面接以降は現場の責任者や役員が担当するなど、面接のフェーズによって質問の内容が変わる可能性があります。

また、一次、二次面接は経験やスキルを問われることが多いようですが、最終面接では入社意欲や自社とのマッチ度を確認されるケースが多いようです。それぞれに向けた回答の準備をしておくと良いでしょう。

【参考記事】

【内定】入社の検討、内定承諾

応募企業から内定通知が来たら、並行して選考を進めている企業と比較検討して答えを出すようにしましょう。在職中の場合は、現職に残る可能性も含めて検討することが大切です。

内定承諾をするかどうかは、企業から提示される労働条件通知書の内容をしっかり読み込み、検討しましょう。

結論が出たら、内定を承諾する企業、辞退する企業それぞれに迅速に連絡することが重要です。転職エージェントを利用している場合は、担当のキャリアアドバイザーに結論を伝えましょう。

【退職準備・入社】退職申し出、引き継ぎ、各種手続き

在職中の場合、内定先の企業と入社日の調整をして入社日が決定したら、現職の企業の就業規則で退職の申し出期間を確認した上で、上司などに退職の申し出をしましょう。その後、引き継ぎの期間も踏まえて退職日を決定する退職交渉に入ります。

退職日が決定したら現職の就業規則に基づいて退職届を提出し、業務の引き継ぎを行います。

退職時には、在職中の会社から貸与されたものや健康保険証などを返却し、必要な書類を受け取ります。また、転職先の企業の指示に従って、入社に必要な書類を準備することも忘れないようにしましょう。

準備から内定・入社までの「やることリスト」

転職活動の準備から内定・入社までの「やることリスト」を以下に紹介します。何から始めれば良いのか、やることを再度確認した上で、一つひとつ進めていきましょう。

| □ | 自己分析・キャリアの棚卸し |

| □ | 業界研究・企業研究 |

| □ | 転職サービスへの登録・転職エージェントの申し込み |

| □ | 応募書類作成 |

| □ | 求人検索 |

| □ | 対面面接準備(服装・鞄・靴・持ち物など) |

| □ | オンライン面接準備(接続環境など) |

| □ | 面接対策 |

| □ | 内定承諾 |

| □ | 退職の意思を伝える(在職中の場合) |

| □ | 退職手続き(在職中の場合) |

| □ | 引き継ぎ準備(在職中の場合) |

| □ | 入社手続き |

初めての転職に関する疑問や不安Q&A

初めての転職に際して、よくある疑問や不安に対してお答えします。

Q:初めての転職が不安でなかなか一歩が踏み出せない

転職に対する漠然とした不安から、なかなか始めの一歩が踏み出せないケースもあります。

例えば、「今の会社で数年しか勤務していないから転職は早すぎるのでは?」「スキルに自信がないから、内定を得ることができないかもしれない」「異業種転職したいけれど、自分にやっていけるか不安」「もし入社後にギャップを感じたらどうしよう」などの不安が挙げられます。

この場合は、「まず動き始めてみる」ことで不安が軽減できると思われます。転職活動を進めることで、自分の市場価値や転職市場の相場観がわかったり、希望している職種の仕事内容を具体的に理解できたりするでしょう。今後のキャリアの可能性や、現職の職場の良い点なども見えやすくなります。

一度転職活動を始めたら必ず転職しなければならない…なんてことはありません。転職するべきかどうか迷っている人も、まずは一歩を踏み出してさまざまな情報を得た上で、再度「本当に今の仕事を辞めて転職したいのか」を考えてみると良いでしょう。

Q:何がしたいのかわからない

「転職はしたいけれど、何がしたいのかわからない」という場合は、転職エージェントを活用してみる方法があります。

自己分析やキャリアの棚卸しなどのサポートを受けられる転職エージェントもあるので、自分が転職で実現したいことや、強みを発揮して活躍できる職種などを発見しやすくなるでしょう。

転職エージェントでは、求職者の経験やスキル、希望などにマッチしそうな企業の求人を紹介してもらえますが、その過程で、意外な職種・仕事が向いていると気づくケースもあるでしょう。

応募書類の作成や面接対策などのサポートを行っている転職エージェントもあるので、自分一人で転職準備を進めることが不安という場合は活用してみるのも良いでしょう。

Q:スキルに自信がない

「転職したいけれどスキルに自信がない」という場合は、キャリアの棚卸しを行い、自身の強みや持ち味を把握することが大切です。自身の経歴をじっくり振り返ることで、自分に自信が持てる可能性があるでしょう。

専門スキルに自信がない場合は、幅広い領域で役立つポータブルスキルを強みとしてアピールする方法もあります。

なお、アピールできる経験・実績がないという場合は、現職で必要な経験を積めそうなプロジェクトに参加してみたり、リーダーポジションや後輩育成などの経験を積んでみたりした後に、転職活動を始めるという方法も考えられるでしょう。

Q:未経験分野に転職したいがアピール方法がわからない

キャリアの棚卸しを行い、応募職種で活かせそうな経験・スキルを洗い出してみましょう。例えばですが、営業職から企画職への転身を目指す場合、営業としてクライアントの課題解決につながる企画を練り上げ提案した経験や、売り上げデータを分析して仮説を立てた経験などは、企画職でも活かせる可能性がある経験・スキルと言えるでしょう。

業界や職種を問わず汎用的に活用できる「ポータブルスキル」をアピールするのも方法です。コミュニケーション力や問題解決力、論理的思考力などといったビジネス上必要なスキルは、どの業界や職種でも求められるため、評価される可能性があるでしょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。