転職市場で「市場価値が高い」とは、どのような人材を指すのでしょうか。自分の市場価値を知っておくことの意義、市場価値を測る・確認する方法、市場価値を高める方法、転職活動での活かし方について、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏が解説します。

市場価値とは?

市場価値とは、文字どおり「売り手」と「買い手」が存在する「市場」においての商品の価値を指します。市場価値は「需要」と「供給」の関係によって決まるものです。

転職市場における市場価値

転職市場における市場価値とは、人材に対する需要と供給のバランスで決まります。特定の経験・スキルを持つ人材に対し、求めている企業が多い=「需要が高い」一方、その経験・スキルを持つ求職者の数が少ない場合、需要に対して供給が足りない状況となり、その人材は「市場価値が高い」といえます。

市場価値は常に変動します。同じ経験・スキルでも、その時々の社会情勢やビジネストレンドによって需要と供給の量やバランスが変わり、市場価値が上がったり下がったりするのです。

なぜ市場価値を知る必要があるのか

転職を検討するにあたっては、自分の市場価値を知っておくことが大切です。自分の経験・スキルにどの程度の需要があるかを把握しておくと、自分にマッチする転職先を探しやすくなります。

また、すぐに転職しないとしても、市場価値と照らし合わせて今の自分にどのような経験・スキルが足りていないかを認識しておけば、意図的にその経験を積んだりスキルを磨いたりする行動につなげられるでしょう。そうした努力によって市場価値を高めておけば、いずれ転職するタイミングが訪れた際に、希望を叶えやすくなるでしょう。

自分の市場価値を測る・確認する方法

自分の市場価値を測る・確認するためには、次のような方法があります。

自分の市場価値を判断する要素

まずは、自分の市場価値を判断する要素を理解しておきましょう。

これまでの職務経験

これまで経験してきた職務の内容を、「時期」「所属企業」「所属部署」「担当業務」「扱った商品・サービス」「担当プロジェクト」などの項目に従って書き出し、棚卸ししてみましょう。社会人経験が短い場合は、「独自に工夫したこと」「仕事への取り組み姿勢」などのキーワードをもとに振り返ってみてください。

専門性やスキルなど

「○○の領域に精通している」「○○業務に特化して経験を積んでいる」といった専門性も、市場価値を決める重要な要素です。また、専門的な業務を遂行する「テクニカルスキル」に加え、業種・職種問わず持ち運べる「ポータブルスキル」についても、自分の強みを整理しましょう。

実績・成果

自分が手がけた業務について、「目標達成率」「前年度からの成長率」「過去と比較した改善率」など、数値で示せる成果があれば、価値評価の一要素となります。近年では、「業務改善」「組織変革」「新規事業」「システム導入」といった経験も高く評価される傾向にあります。

転職活動を始めてみるとわかりやすい

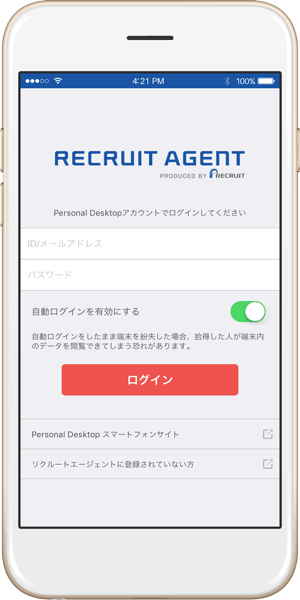

転職意思が固まっていなくても、転職活動をしてみることで、自分の市場価値がつかめることもあります。転職サイトやスカウトサービスに登録したり、転職エージェントに相談したりすることで、評価されるポイント、評価されないポイントを知ることができるでしょう。どのような企業が自分を評価するかもわかり、キャリアの方向性を考える材料となります。

転職エージェント、スカウトサービスに登録する

転職エージェントに相談すると、転職市場に詳しいキャリアアドバイザーから、自分の市場価値についてプロの視点で教えてもらうことができます。

例えば、「今持っている経験・スキルはどのような業界や企業から求められるか」「志望する業界・企業に受け入れられる可能性があるか」といったアドバイスを受けられるでしょう。

また、スカウト型転職サイトに登録しておくと、企業や転職エージェントからスカウトメールが届きます。その件数や内容などから、市場価値を確認してみる方法もあります。経験内容やスキルを詳細に記載しておくことで、より自分の市場価値を反映したリアクションを得られる可能性があります。

社外のコミュニティやワークショップに参加する

同じ職種領域の社外コミュニティやワークショップなどに参加し、社外の人とコミュニケーションをとったりディスカッションをしたりすると、自分の知識・スキルのレベルを確認できることもあります。

自社内では評価されていても他社の人と比較すると足りていないと感じたり、逆に自社内では持っていて当たり前のスキルが社外では高く評価されることに気付いたりと、視野が広がって新たな発見ができるかもしれません。

自分の市場価値を高める方法

現職でも、日頃から意識することによって自分の市場価値を高めることは可能です。次の方法を試してみてはいかがでしょうか。

実績や成果を出すために工夫して取り組む

市場価値は、日々の業務の積み重ねの中で高めていけるものです。まずは現職で、より実績や成果を出すことを意識しながら取り組んでみましょう。

転職活動をすることになった場合、職務経歴書でアピールできるように、日々の工夫や取り組み、どのような成果を挙げたかを言語化できるようにしておきます。成果を挙げるに至った思考や行動を伝えることで、企業からプラス評価を得られる可能性があります。

ポータブルスキルを磨く

「ポータブルスキル」とは、厚生労働省の定義によると「職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキル」を指します。

ポータブルスキルの要素は「仕事のし方(対課題)」と「人との関わり方(対人)」において9つの要素が提示されています。日常の業務を遂行するにあたり、これらの要素を意識し、自分の強みを伸ばしていきましょう。

| 仕事のし方 | 現状の把握 | 取り組むべき課題やテーマを設定するために行う情報収集やその分析のし方 |

| 課題の設定 | 事業、商品、組織、仕事の進め方などの取り組むべき課題の設定のし方 | |

| 計画の立案 | 担当業務や課題を遂行するための具体的な計画の立て方 | |

| 課題の遂行 | スケジュール管理や各種調整、業務を進めるうえでの障害の排除や高いプレッシャーの乗り越え方 | |

| 状況への対応 | 予期せぬ状況への対応や責任の取り方 | |

| 人との関わり方 | 社内対応 | 経営層・上司・関係部署に対する納得感の高いコミュニケーションや支持の獲得のし方 |

| 社外対応 | 顧客・社外パートナー等に対する納得感の高いコミュニケーションや利害調整・合意形成のし方 | |

| 上司対応 | 上司への報告や課題に対する改善に関する意見の述べ方 | |

| 部下マネジメント | メンバーの動機付けや育成、持ち味を活かした業務の割り当てのし方 |

出典:ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)(厚生労働省)

新しいスキルや経験に挑戦する

担当業務をこなすだけにとどまらず、自発的に新たな経験・スキルを獲得しましょう。例えば、次のような取り組みが挙げられます。

- 業務に活かせる資格を取得する

- 社内研修プログラムやセミナーを受講する

- 社内公募のプロジェクトに手を挙げる

- 業務改善を提案し、主導する

リーダーやマネジメントの経験を積む

リーダーやマネジメントの経験を求める企業は多数あります。これらは役職に就かなくても経験することは可能です。率先して若手メンバーの教育担当を引き受ける、あるいは新規プロジェクトのリーダーに立候補する、業務改善プロジェクトなどを起案してリーダーを務めるなど、自ら経験する機会を作ってはいかがでしょうか。

希少性を高める

複数の専門性を掛け合わせていくと、人材としての「希少性」が高まり、市場価値アップにもつながります。

【複数の専門性を掛け合わせた例】

- エンジニア×人事:技術理解やエンジニアの実情・心情・キャリア理解ができる人事

- 経営コンサル×会計コンサル・公認会計士:事業成長(PL)×経理財務(BS)や内部統制の専門性

- 店舗運営×マーケター:店舗現場でのto C理解×各種マーケティングの知見

副業で、自社で得られない経験を積む

これまで紹介してきた方法が自社内では実践できない場合、副業が認められている会社であれば、副業を通じて新たな経験を積む方法もあります。本業での経験・スキルを活かしつつ、本業ではできない業務に携われる副業を選ぶといいでしょう。

転職を検討する

自社では市場価値が高い経験を積んだりスキルを磨いたりする機会がないと判断した場合、その機会を得られる企業に転職するのも一つの手です。

転職活動での活かし方

自分の市場価値を把握したら、転職活動で次のように活かすといいでしょう。

転職のベストタイミングを計る

転職市況によって市場価値は常に変動しています。転職市況と自分の市場価値を照らし合わせ、転職活動を始めるのに適したタイミングを計ってください。「今は現職にとどまり、さらに経験を積んだ方がいい」「資格を取得した上で動いたほうがいい」といった判断もつきやすくなるでしょう。

キャリアプランの検討・応募先の選定の材料にする

市場価値を踏まえ、それを活かすキャリアプラン、あるいは足りないものを補うキャリアプランを検討しましょう。「この企業なら3年以内に○○の専門ノウハウをキャッチアップできる」など、キャリアプランを実現できる応募先企業の選定に活用するといいでしょう。

応募書類・面接でアピールする

自分の経験・スキルの中で市場価値が高いものを理解したら、応募書類や面接でそれをアピールすることでプラス評価につながる可能性があります。

転職エージェントを利用して自分の市場価値を知るきっかけにしよう

転職エージェントのキャリアアドバイザーからは「このキャリアは転職市場でどう評価される可能性があるか」「どのような転職先の選択肢があるか」「年収相場はどのくらいか」「同じようなキャリアの人が、実際にどのような転職を実現しているか」などの情報を得ることができるでしょう。

自分では大したことがないと思っていた経験・スキルが、意外な業界や企業で求められていることもありますので、プロの視点での客観的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

記事更新日:2023年12月07日

記事更新日:2024年09月25日 リクルートエージェント編集部