「社風」とは、企業によってそれぞれ違うものであり、転職先を見極めるときの重要なポイントの一つと言えます。なぜなら「自分に合う社風かどうか」が、職場の人間関係や働きやすさ、日々のストレスなどに影響するケースも見られるためです。とはいえ、企業規模や給与などのように数値で測れる項目ではないため、「自分に合う社風」をどのように見極めればいいのか悩む人もいるでしょう。

今回は、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏が、今の会社の社風が合わない場合の対処法や、社風の見極め方、社風の違いの例などを解説します。

目次

社風とは?言い換え例も紹介

社風の定義は明確に決まっているわけではありませんが、一般的に「企業特有の文化や価値観、雰囲気」を指します。企業特有の文化や価値観は一朝一夕で形成されるものではなく、創業者の哲学や企業理念、行動規範や従業員の傾向、マネジメントスタイルなど、様々な要素で構成されています。場合によっては、経営陣の変化や合併、買収などで社風が変化することもあります。

社風の言い換えとしては、「企業文化」「企業風土」「組織文化」「組織風土」「会社の雰囲気」「職場の雰囲気」「会社のカルチャー」「会社の気質」などが挙げられます。また、「働く人の共通点」などを社風の一例として挙げるケースもあります。

一方、「企業(組織)風土」と「企業(組織)文化」の違いがわからないと感じる人もいるようですが、大きな違いはなく、いずれもその企業・組織に根付いている独自の価値観や理念、信念、従業員の行動規範、ルールなどを表します。外資系企業などの場合は、社風を英語表記し、「Company culture」とするケースも見られます。

「今の会社の社風が合わない」と感じた場合は?

社風は、はっきりと目に見えるものではないため、入社してから「社風が合わない」と感じるケースもあります。ここでは、社風が合わないと感じた場合の対処法について解説します。

何が合わないのかを明らかにする

社風に違和感を覚えたら、まず何が合わないのかを明らかにしてみましょう。「何となく合わない」というだけでは、どのように対処すればいいのかもわからず、転職活動をする場合でも応募企業の社風が自分に合うかどうか見極めることが難しくなるかもしれません。

まずは、「自分に合わない社風とは何か」を具体化することが重要です。例えば、「画一的なルールに従うマネジメントスタイルが合わない」「飲み会などを通じたコミュニケーションを重視するため、業務時間外の誘いを断り切れない」など、社風に対する自分の違和感を言葉にしてみましょう。

社風に対する違和感を解消する方法がないか探る

社風が合わない要因が明らかになったら、上司との面談で正直に伝え、相談してみるのも一案です。社風の背景にある考え方や組織としての方針などを聞くことで、納得できる可能性もあります。もしも上司のマネジメントに疑問を感じている場合は、その上の上司や人事に相談するなどで解消できないかを考えてみましょう。

また、視野を広げ、所属部門とは違う部門に目を向け、それぞれの方針や働き方を見てみることで、「実は所属部門だけの習慣だった」と気づくことがあるかもしれません。「合わないと感じる社風は組織の一部であり、全体を見回せば自分に合いそうな部門もある」と感じた場合は、異動願を出すという方法もあります。

転職も視野に入れて行動する

違和感を解消する方法を考えてみた結果、「会社のビジョンが自分の価値観と違う」など、会社全体の価値観が自分に合わないと思った場合は、上司などに働きかけてみても解消することは難しいかもしれません。どうしても納得できないという場合は、転職活動を始めてみるのも一つの方法です。結果的に転職を選ばなくても、他社の社風を知ることで、現職の社風の良さを再発見できるかもしれません。

転職活動で自分に合った社風の見極め方

転職活動で自分に合う社風を見極めるために役立つ方法の一例を紹介します。

自分が求める社風を明確にする

日々、いきいきと働き続けるためには、自分に合った社風であるかどうかも重要な要素の一つとなるでしょう。社内のコミュニケーションスタイル、評価基準、仕事の進め方などについて具体的に考え、「どのような社風なら自分に合うのか、働きたいと思うのか」を明確にしておきましょう。また、応募企業に求める希望条件が複数ある場合は、企業選びや内定が出たときに迷ってしまわないように、社風を含めて優先順位をつけておくことが大切です。

公式サイト・採用ページ・SNSなどを確認する

企業の社風を知るには、まず各社の公式サイトで公開している情報を確認しましょう。多くの企業では、「Mission(ミッション)」「Vision(ビジョン)」「Value(バリュー)」や「企業理念」「経営理念」「行動規範」などを定めています。いずれも企業が社会で果たしたい役割や理想の姿、価値観や大切にしたい姿を掲げたものです。これらの指針は社風に影響することが考えられるため、しっかりと確認しておきましょう。

企業によっては、採用ページに従業員のインタビューを掲載したり、SNSや社員ブログで従業員自らが発信したり、社内風景や従業員の画像などが掲載されていたりするケースがあります。また、ビジネス系のWebサイトや業界誌などに、経営層やキーパーソンのインタビュー記事が掲載されていることもあります。いずれも社風が掴める可能性があるので、できるだけチェックしておきましょう。

面接や面談、職場見学で確認する

面接や面談で、採用担当者に社風を聞いてみるのも一案です。直接、確認することで、「社風が合うかどうか」をより見極めやすくなるでしょう。例えば「現職はフラットな風土で、年次などに関係なく意見が言いやすい組織でした。御社の社風はいかがでしょうか?」と、現職(前職)の社風の例を交えながら質問することで、より答えが引き出しやすくなるでしょう。

特に、配属先部門に所属する従業員に話を聞くことができれば、入社後の職場の雰囲気の理解が進みます。内定が出そうな段階になったら、社内の見学と合わせて、現場で働く社員との面接のセッティングをお願いしてみましょう。その上で、「面接・面談で出会った社員と一緒に働きたいと思えるか」「その職場で自分が働く姿をイメージできるか」を考えてみることをおすすめします。

志望する業界・企業で働く友人や知人に話を聞いてみる

志望する業界・企業で働いている友人や知人を探し、直接話を聞いてみることも有効と言えるでしょう。率直に社風について質問することで、より実態に近い姿が見えてくるかもしれません。ただし、人によって価値観や感じ方は違うので、あくまで参考意見として受け止めることが大事です。一人ではなく、複数人に話を聞くことができれば、より客観的に把握しやすくなるでしょう。

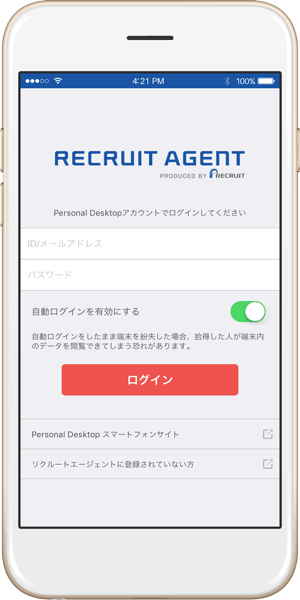

転職エージェントを活用する

自分が求める社風が明らかになったことで転職を検討している場合は、転職エージェントを活用するのも一案です。転職エージェントの中には、企業の人事と信頼関係を構築し、求人に記載されていない情報を知っていたり、過去に人材を紹介した際に入社後の働き方を聞いていたりするケースがあります。社風が気になる場合は、転職エージェントに相談するのも一案です。転職活動をサポートしてくれる心強い味方になるかもしれません。

自分に合う社風を見極めることの重要性

人それぞれに価値観や考え方は違うため、「自分に合う社風」も人によって変わってくるものです。一般的に「社風がいい」という評判がある場合でも、自分自身に合うかどうかをきちんと見極めることが重要です。

転職先の社風をきちんと見極めず、自分に合っていない社風を選んだ場合は、職場の人間関係になじめなかったり、仕事の考え方や進め方が合わずに働きにくさを感じたり、評価体制などに不満を抱いたりする可能性があります。その結果、仕事に対するモチベーションが下がったり、ストレスを感じて会社に行くことが苦痛になったりするケースも見られます。待遇などの条件面だけでなく、自分に合う社風を見極めることも重要と言えるでしょう。

社風の違いにはどのようなものがある?具体例を紹介

社風の一例としては、以下のようなものが挙げられます。

【社風の一例】

- 年功序列を重視する社風→勤続年数が評価され、昇級・昇格や昇給などにも影響する。

- 個人の能力や裁量を尊重する社風→入社年次にかかわらず責任や裁量を任せていく。

- 実力主義の社風→年齢にかかわらず、個人の成果が評価され、昇給・インセンティブなどの収入面や任されるポストに反映される。

- フラットで風通しのいい社風→入社年次や役職を超えて、社員同士が率直に意見を交わせる。

- アットホームな社風→社員同士の仲が良く、家庭的な雰囲気の職場。

- 体育会系の社風→上限関係や礼儀正しさを重んじる。

このほかにも、「穏やかで誠実な人が多い」「チャレンジ精神を大事にしている」など、働く社員の傾向や、組織に根付いている考え方などを社風として挙げるケースもあります。

また、「お客さま第一主義(顧客志向でお客さまを第一に考える)」「プロセス志向(成果や結果よりもプロセスを重視して評価する)」など、組織に根付いている考え方を社風として一言で表す企業も見られます。

具体的な社風の違いの例を紹介

社風が違う企業の具体例を参考までに紹介していきます。それぞれの違いを知り、自分に合うところを考えてみましょう。

【個性を重視する社風の例】

【実力主義の社風の例】

【誠実な社風の例】

業界・業種などによって、近い傾向を持つケースもある

社風とは企業によってそれぞれ違うものですが、業界・業種によっては、事業・業務の特性やビジネス慣習などから、社風も近い傾向を持っているケースも見られます。

例えば、金融業界は、金銭を取り扱う事業を営み、業務に法律が関係してくることも多いため、社員の行動規範に「規律を守ること」「信頼性を大切にすること」などが含まれ、社風にも反映されている可能性があります。

一方、技術革新によって変化しやすいと言われるIT業界では、チャレンジ精神を理念に掲げていたり、実力主義の風土が醸成されていたりする傾向もあるようです。また、クリエイティブなコンテンツを手掛けるマスコミ・出版・ゲーム業界などでは、フラットに意見を交わせたり、フランクな雰囲気の職場であったりする傾向も見られます。

ただし、社風にはいくつもの要素が含まれるため、業界・業種などが同じ場合でも、企業ごとの社風の違いを確認することが重要と言えるでしょう。

企業規模や創業年数などが社風に関係することも

従業員300名以下の中小企業など、企業規模が比較的小さい場合は、経営トップの考え方が社風に反映されやすい傾向も見られます。また、従業員数が少ないために早期から大きな責任やポストを任されるケースもありますし、業務のマニュアル化や分業化がされていないことで、個人の裁量が大きい可能性もあるでしょう。特に、創業から間もないベンチャー企業やスタートアップなどの場合は、実力主義や若手の裁量権が大きい社風などにも期待できるかもしれません。

従業員数1,000名以上の大企業の場合は、ルールやマニュアルの統一化が進み、個々の判断で動ける範囲が限定されるケースもあります。また、残業抑止なども含めた労働条件が比較的整っていることから、職場の雰囲気が良いと感じるケースもあるでしょう。

社風を志望動機とすることも可能【志望動機の例文あり】

転職活動の際、応募企業の社風を志望動機とすることはもちろん可能です。応募企業の社風に対し、どのような魅力を感じ、自分とどのような接点や共通点があるかを伝えることができれば、入社後に職場に馴染む姿をイメージしてもらいやすくなり、定着性などの評価につながる可能性もあります。

また、条件面だけでなく、社風まで理解した上で志望していることが伝われば、「企業研究をしっかりと行っている」「入社後、ミスマッチとなる可能性が低い」など、プラスに評価されるかもしれません。

ただし、社風に感じた魅力について触れるだけでなく、その社風を通じてどのような活躍・貢献ができるのかまでアピールすることが大事でしょう。

「風通しのいい社風」を志望動機とする例文

貴社(御社)の組織の風通しの良さに強く惹かれ、志望いたしました。カジュアル面談の中で、「経営陣や上司との距離が近く、ランチを共にする機会がある」「オフィス内で経営陣や上司にアポ無しで相談や提案をすることもできる」と伺い、私にとって理想的な社風があると感じました。現職では、上司への相談をする場合も、相談内容の文書化やスケジュール調整の必要があり、会社に提案する場合も複数のステップを踏まねばならず、なかなかスピード感を持って物事を進めにくいことを痛感しておりました。

貴社(御社)であれば、年齢や役職などに影響されずに活発な意見交換ができるため、物事をスピーディに進めながら、より早く成果につなげていけると考えております。

「若手にも裁量を任せる社風」を志望動機とする例文

貴社(御社)を志望したのは、若手人材や中途入社者もプロジェクトを担当できる社風に魅力を感じたためです。採用ホームページの先輩社員のインタビュー記事を拝読し、実際に複数の若手社員の方々がプロジェクトのリーダーを任され、裁量権を持って活躍されていると知りました。

現職ではチームリーダーを経験しましたが、より大きな責任を任されることで、自分自身の視座を高めながら成長できたと感じています。今後は、プロジェクトリーダーなどの責任を持つ仕事を通じて、より経験・スキルを伸ばし、ビジネスパーソンとして成長していきたいと考えております。将来的にはマネジメントなども経験し、組織づくりや人材育成に貢献していくことも目指したいと思います。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

記事更新日:2023年12月04日

記事更新日:2025年07月14日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。