職業紹介事業者とは、求職者と企業などの間に入り、雇用関係の成立を仲介する事業者のこと。この記事では、職業紹介事業のしくみや利用するメリット、職業紹介事業者選びのポイントなどについて、組織人事コンサルティングSeguros代表コンサルタントの粟野友樹氏が解説します。

職業紹介事業とは?

職業紹介事業とはどのようなものを指すのか、解説します。

職業紹介事業者の定義と役割

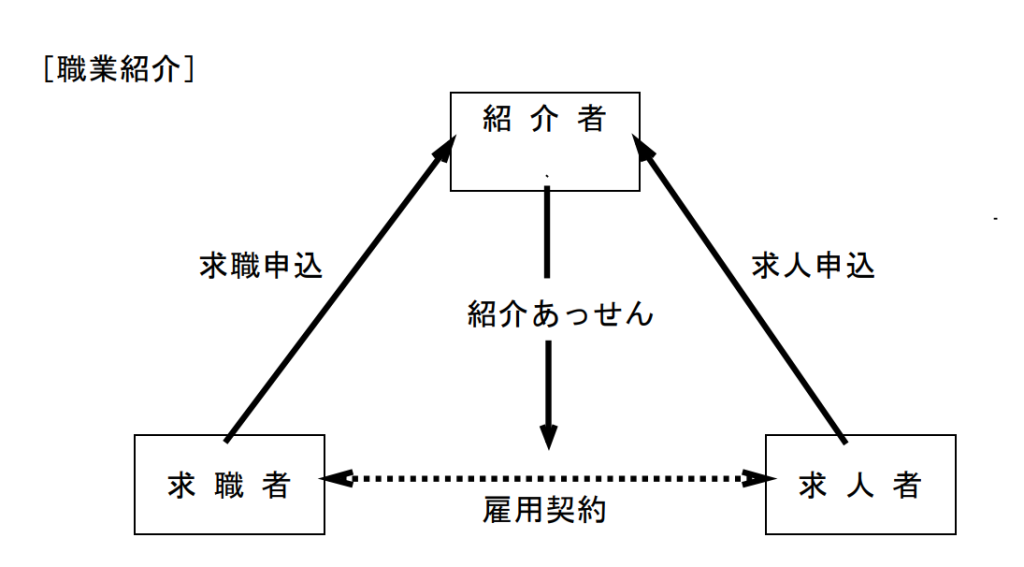

職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されています。

「職業紹介事業者」は上図が示すように、求職者と求人者(企業など)の雇用関係を紹介あっせんする事業者となります。例えば、人々に安定した雇用機会を提供するために国内に設置されているハローワーク(公共職業安定所)や、民間企業が運営する転職エージェントや人材紹介会社などがそれに当たります。

なお、前述の定義でいう用語の意味は次の通りです。

求人:報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること

求職:報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること

雇用関係:報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係

あっせん:求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること

転職サイト・派遣会社との違いは?

職業紹介事業者と、転職サイト・派遣会社との違いと類似点について解説します。

転職サイト

転職サイトは、ネット上に掲載された求人情報を、求職者が自由に検索し、応募できるサイトを指します。

- 職業紹介事業者との違いと類似点

- 違い:職業紹介事業者では、キャリアアドバイザーなどが介在し、求人の紹介や転職活動のアドバイスなどを行うことが一般的ですが、転職サイトは求職者自身が求人の選択や応募、選考対応などを行うことになります。

- 類似点:求職者は無料で利用できるケースが多い点、正社員や契約社員の求人が多いという点では、類似しています。

人材派遣

人材派遣は、派遣会社が労働者を企業(派遣先)に派遣するサービスを指します。

- 職業紹介事業者との違いと類似点

- 違い:労働者を雇用するのは派遣会社であって、派遣先の企業ではないという点で、職業紹介とは大きく異なります。派遣先企業と労働者との間にあるのは、業務指示などの指揮命令関係のみとなっています。

- 類似点:雇用関係のマッチングがサイトや担当者(派遣コーディネーターなど)を介して行われ、仕事選びやキャリアに関するアドバイスが得られる可能性がある点は共通しています。また、いずれも多くの場合、求職者は無料で利用することができます。

職業紹介事業の種類

職業紹介事業は、職業安定法により「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」に分類されています。

有料職業紹介事業者と無料職業紹介事業者の違い

有料職業紹介と無料職業紹介の違いについて解説します。

- 有料職業紹介事業者とは

職業紹介の際に手数料や報酬などの対価を受ける職業紹介事業者

例:民間企業が運営する転職エージェントや人材紹介会社など - 無料職業紹介事業者とは

職業紹介に関して紹介手数料または報酬などいかなる対価も受けずに職業紹介を行う職業紹介事業者

例:大学のキャリアセンター、ハローワーク(公共職業安定所)など

一般的に、有料職業紹介事業者の多くが、紹介した求職者が企業などの求人者(以降、「企業」)に入社したタイミングで、企業から紹介手数料や報酬などの対価を受けることで事業を運営しています。そのため、求職者が有料職業紹介事業者に対して手数料を支払うことはありません(法律によって徴収が許された調理師や芸能家、科学技術者などの一部の職種を除く)。なお、有料職業紹介事業を運営するには厚生労働大臣の許可が必要です。

無料職業紹介事業者も、厚生労働大臣の許可が必要となります。また、以下の事業者・団体等については厚生労働大臣への届け出によって無料職業紹介事業が運営できることが規定されています。

- 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には、職業安定法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出が必要。

- 商工会議所法等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合には、職業安定法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出が必要。

- 地方公共団体が行う場合には、職業安定法第29条の規定により厚生労働大臣に届け出が必要。

運営元が民間と公的でも特徴に違いが出る

職業紹介事業者の運営元が民間企業であるか、ハローワークなどの公的機関であるかによっても、主に次のような違いがあります。

- 求人内容

- 民間:求職者が企業に入社したタイミングで、企業から紹介手数料や報酬などの対価を受け取るため、人材採用にある程度の費用を掛けられる企業、人材採用ニーズが顕在化し採用意欲が高い企業の求人が多い傾向がある

- 公的:企業は無料で求人募集ができるため、正社員からパート・アルバイトまで幅広い求人がある

- 転職支援

- 民間:当該領域の専門性を持つ担当のキャリアアドバイザーがつき、キャリアの棚卸しや自己分析のサポート、応募書類の作成アドバイス、個別企業の面接対策、入社・退職のアドバイスなどを行うケースが多い

- 公的:専任の担当者はいないが、窓口で応募書類作成や求人紹介などの基本的な転職支援サービスを受けられる。公共職業訓練を通じたリスキリングや、各種雇用保険関連の給付アドバイスを受けることも可能

職業紹介事業者を利用するメリット

職業紹介事業者を利用するメリットは、主に次の2つです。

- 転職活動を効率よく進められる可能性がある

- 入社後のギャップを減らせる可能性がある

その理由について、詳しく解説します。

転職活動を効率よく進められる可能性がある

職業紹介事業者は、採用活動を行う企業と求職者のマッチングをサポートします。したがって、経験・スキルや希望条件に合う企業を選定して紹介してもらうことが期待できるでしょう。職業紹介事業者によっては、非公開求人を紹介してくれる可能性もあり、個人で転職活動を行うよりも、効率よく自分にマッチした求人情報を見つけられる可能性があります。

履歴書や職務経歴書などの応募書類の添削や面接対策といったアドバイスや、面接日程の調整など入社までのサポートをもらうことも期待できるでしょう。

入社後のギャップを減らせる可能性がある

職業紹介事業者から、企業の職場の雰囲気や残業時間など、面接などでは直接聞きにくい情報を得られることが期待できたり、給与交渉などのアドバイスや企業の担当者に疑問や希望を伝えてもらえたりといったサポートを得られる可能性があります。

また、自分自身が働く上で重視したいことや自分自身の懸念している情報を、職業紹介事業者を通じて確認することで、入社後のギャップを減らせる可能性もあるでしょう。

職業紹介事業者の利用の流れと仕組み

職業紹介事業者を利用する場合の流れと仕組みについてご紹介します。

職業紹介事業者への申し込みから入社までの流れ

ここでは、転職エージェントを利用する際の、転職活動の流れについてご説明します。

- 「登録・事前準備」

転職エージェントの公式サイトにアクセスし、申込フォームに必要事項を入力して登録を行います。転職エージェントのキャリアアドバイザーとの初回面談がある場合は、履歴書・職務経歴書を用意したり、質問したいことをメモに書き留めたりするなど準備しておきましょう。 - 「担当者と面談」

多くの場合、まずは専任のキャリアアドバイザーとの面談があります。キャリアの棚卸し、転職の目的や希望条件の確認、スキルや強みの明確化などを行い、転職活動の方向性を定めていきます。 - 「求人選び・応募」

希望や経験・スキルにマッチすると思われる求人を、キャリアアドバイザーから紹介されます。提案された求人の中で興味を惹かれる求人があれば、応募しましょう。 - 「面接」

転職エージェントにもよりますが、面接・選考のフェーズでは次のようなサポートが得られる可能性があります。自身のスキルや強み、意欲や熱意をしっかりアピールできるよう準備しましょう。

・ 応募書類の添削

・ 応募先企業に合わせた面接対策

・ 企業からの面接・選考に関するフィードバックの共有 - 「内定」

内定が決まったら、入社日や入社前のオフィス訪問の有無についても確認しましょう。不安や懸念点があれば、担当キャリアアドバイザーに相談すると良いでしょう。なお、内定を辞退する場合も、転職エージェント経由で企業に伝えることになります。 - 「退職・引き継ぎ」

転職エージェントから、現職の退職手続きに関するアドバイスを得られるケースもあります。退職に向けて迷うことや疑問に感じることがあれば、相談してみるのも方法です。

職業紹介事業者の利用に料金はかからない?無料の仕組み

職業紹介事業者を求職者が利用する場合は、料金はかかりません。

前述の通り、転職エージェントなどの有料職業紹介事業者は、求人を行う企業からの紹介手数料や報酬などの対価を受け取ることで成り立っています。企業から人材紹介の依頼を受け、要件に合う求職者を紹介し、入社したタイミングで企業から転職エージェントに対価が支払われる仕組みとなっています。

また、有料職業紹介事業者には事業運営にあたってさまざまな規制が課せられていますが、その一つとして職業安定法で「求職者から手数料を徴収してはならない」と定められています。

職業紹介事業者の選び方

職業紹介事業者の選び方と、利用する際に注意しておきたい点をご紹介します。

厚生労働省の許可を得ているか確認する

有料職業紹介事業を行うには厚生労働省の許可が必要であり、許可を得ていない事業者は違法事業者です。

職業紹介事業者の公式サイトには、基本的に有料職業紹介事業許可番号、あるいは無料職業紹介事業者届出番号が記載されています。念のため、それらの番号を確認してから登録することをお勧めします。

厚生労働省の許可を得ているかどうかは、厚生労働省運営の人材サービス総合サイトで確認することも可能です。

専門分野や業界・職種などの強みがあるか確認する

転職エージェントなどの有料職業紹介事業者は、各社それぞれ強みを持つ領域や分野があります。希望に合った転職を実現するためには、自分に合った事業者を選ぶことが大切です。

多くの場合、各事業者の公式サイトにおいて得意とする業界・職種が紹介されています。希望する業界や専門分野・職種に関して強みを持っているかどうかチェックしてみると良いでしょう。

転職支援実績や定着実績を確認する

自身が希望する業界や職種などの転職実績が多ければ、その分野の求人を多く保有し、ノウハウも豊富であると予想できます。職業紹介事業者の公式サイトやパンフレットなどに記載されている転職支援実績なども確認してみると良いでしょう。

口コミサイトや実際にサービスを利用した友人・知人などから、評判についての情報を集めるという方法も考えられるでしょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

記事更新日:2022年09月13日

記事更新日:2024年12月03日

記事更新日:2025年09月18日 リクルートエージェント編集部

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。