嫌いな上司が職場にいる場合、「関わりたくないけれど、どうすればいいかわからない」「仕事は好きだけれど、上司が合わないから辞めたほうがいいのだろうか」などと悩んでしまうケースもあるでしょう。

嫌いな上司との付き合い方を知りたいという人のために、上司を嫌いになる要因や対処法、うまく付き合うコツやストレスを軽減する考え方などについて、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタント粟野友樹氏が解説します。

目次

上司を嫌いになる10の要因

まずは、上司を嫌いになる要因として、考えられる一例を紹介します。

高圧的・威圧的な態度をする

高圧的、威圧的な態度で部下に接する上司の場合は、意見を言いにくく、わからないことも聞きにくいため、「働きづらい」と感じやすいでしょう。また、一方的な指示を出したり、小さなミスでも強く叱責したり、仕事とは直接関係のない人間性や人格など否定したりする上司も嫌われる傾向があります。

感情的になることが多い

感情の波が激しい上司の場合は、機嫌がいいときと悪いときの落差が大きい傾向が見られます。報告・相談などを伝える場合も、タイミングによっては態度が変わる可能性があり、常に上司の顔色を窺わなくてはならない緊張感にストレスを感じることもあるでしょう。

好き嫌いで態度を変え、正当な評価をしてくれない

自分が気に入っている部下には優しく、そうでない場合は厳しく当たるなど、好き嫌いによって態度を変える上司も嫌われる傾向があります。日々の仕事の割り振りだけでなく、新しいプロジェクトの担当やリーダーポジションを任せるなどのチャンスに影響するケースもあり、上司に好かれているかどうかで日々の業務負荷や今後のキャリアの可能性が変わってしまうこともあります。

また、評価についても、公平な基準ではなく、好き嫌いが影響するために正当な評価を得られないケースもあり、こうした上司には不信感を抱きやすいと言えます。

常に批判的で、嫌味を言う

部下に対して常に批判的で、行動や成果物を細かくチェックして嫌味を言う上司と働く場合、仕事に対するモチベーションが下がりやすいと言えます。細かい部分まで逐一確認され、小さなミスも厳しく指摘してくる場合は、よりストレスも溜まりやすくなるでしょう。

理不尽な対応を迫られる

「指示の内容がその都度変わる」「無理な納期に対応させようとする」「急な案件を押し付けてくる」など、理不尽な対応を迫ってくる上司には、ストレスを感じやすいでしょう。当初の業務を予定通りに終了しても残業することになり、疲弊してしまうケースなどもあります。

不満や悪口が多い

日頃から不平不満や悪口が多い上司と一緒に働くことでストレスを感じたり、「ネガティブな考え方が合わない」と思ったりするケースもあるようです。チームのメンバーの批判や愚痴などを聞かされた場合には、不信感も芽生えやすくなりますし、職場全体のムードが悪くなり、仕事に対するモチベーションも下がりやすくなると言えます。

責任感がない

責任感がない上司の場合は、部下に責任を押し付けたりするケースが見られます。トラブル対応などにも消極的で、部下に丸投げしたりすることもあるようです。「頼りにならない」「尊敬できない」と感じて上司を嫌いになるだけでなく、部下に責任転嫁する上司がいることで、物事の判断・決定がしにくくなってしまう可能性もあります。

部下の成果を横取りする

部下が挙げた成果を自分のものとして横取りする上司も嫌われやすいでしょう。部下が作った企画書や提案書などを、自分が作ったものとして上層部や顧客に報告・提出するケースも見られます。こうした場合、部下がどんなに頑張っても全て上司自身の評価につながることになりかねないため、仕事のモチベーションが下がる可能性があります。

自分の価値観を押し付けてくる

自分の若い頃の成功体験や、古い時代の価値観を押し付けてくる上司も見られます。時代や状況に合わせた判断ができない上司は、部下の意見を取り入れようとしない傾向があるため、新しい提案や企画を実現できないケースもあるでしょう。

ハラスメントをしてくる

日常的にパワハラやセクハラなどのハラスメントをしている上司と働くことで、ストレスが限界に達するケースもあります。上司の標的にされた場合は、「会社を辞めたい」と思うところまで追い詰められてしまう可能性があるでしょう。

嫌いな上司がいる場合の対処法と、転職を検討するための判断軸

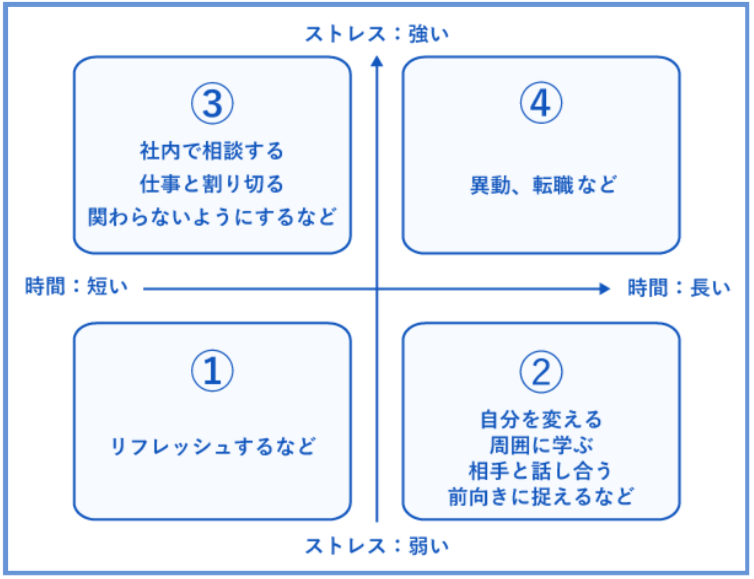

嫌いな上司がいて、どのように対処したらいいかわからない場合、自分が置かれている状況を4つの象限で整理すると判断しやすくなるでしょう。

以下の図において、縦軸は「ストレスの強さ」を表します。上司との関係性に強いストレスを感じているほど上に向かうでしょう。横軸は「時間の長さ」を表します。ジョブローテーションや組織変更による人事異動が多い企業などで働いている場合は、この状況が長く続きそうにないために左方向へ向かいます。反対に、異動がほとんどなくこの状況が長く続きそうであれば右方向に近づきます。

以下で、4つの領域についてそれぞれ解説していきます。

①左下:ストレスが弱く時間も短い場合

ストレスが弱く同じ状況が長く続きそうにない場合は、ストレスを感じない状態に身を置くことも一案です。上司について深く考え込むことがストレスにつながっている可能性があるため、休みを取って気分転換するなどで気持ちを切り替えていきましょう。

②右下:ストレスが弱く時間が長い場合

ストレスは弱いものの、嫌いな上司がいる状態が長く続きそうな場合は、状況を改善する方法として、「上司が変わる」「自分が変わる」「双方が変わる」という3つの選択肢が挙げられます。

上司と話し合う余地がある場合は、対話の場を設けて改善してもらえないか相談してみましょう。その際、上司だけでなく、自分も変わる必要があると感じたら、客観的な視点を持って改善していくことも大事です。

上司が聞く耳を持たない場合は、自分が変わる方法を検討することで改善につなげていけるかもしれません。上司と上手に付き合っている人を探して、コミュニケーション方法を真似してみる方法があります。また、「嫌いな人と付き合うスキルを身に付ける機会」と考え、上司との関係性の構築をポジティブな視点でとらえてみるのも一案です。

③左上:ストレスが強く時間が短い場合

ストレスは強いものの、嫌いな上司と関わる時間が短い場合は、上司の上司や人事、メンタルヘルス窓口や産業医などの社内の関係者に相談してみることで、何らかの対処をしてもらえる可能性があります。

また、仕事として割り切って、「上司の言動を正面から受け止めない」という意識を持つことで、ストレスを軽減できるケースもあります。関わる時間が短いことがわかっている場合は、関わらないように工夫することで、乗り切ることができるかもしれません。

④右上:ストレスが強く時間も長い場合

ストレスが強く、この状況が長く続きそうな場合は、放置しておくとストレスから体調不良が生じてしまう可能性があります。状況の改善が見込めないようであれば、異動願や転職を検討するタイミングと言えるかもしれません。また、ストレスの状態によっては、人事担当者や産業医、社内外のハラスメント相談窓口などに相談することをおすすめします。

嫌いな上司とうまく付き合うためのコツ

嫌いな上司とうまく付き合うコツをつかむことで、働きやすくなる可能性があります。以下に一例を紹介するので参考にしてみましょう。

冷静かつ丁寧な対応を心がける

上司の問題点を客観的に見つめ、冷静に対応することで、嫌な態度をされても感情的にならずに済むかもしれません。また、丁寧な対応を心がけることで、上司の嫌な部分が落ち着くケースもあるので、関わる時間やストレスを軽減できる可能性があります。

上司をよく観察し、行動パターンを把握する

上司をよく観察し、感情的になったり、威圧的になったり、嫌味を言ったりするときの行動パターンを把握してみましょう。行動パターンに合わせて、報告・連絡のタイミングや、対応を変化させることで、上司の嫌な部分に触れずに済む可能性があります。

例えば、「忙しい時間帯には報告・相談することを避ける」「前回、上司に指摘されたことを先回りしてやっておく」などで、過剰な反応をされにくくなるかもしれません。

自分自身にも問題点はないか考えてみる

上司が嫌な態度を取る背景には、何らかの理由があるかもしれません。客観的な視点を持ち、「上司だけでなく、自分自身にも問題点はないか」と考えてみることも大事でしょう。

「上司に指摘されたことができていない」「同じミスを繰り返している」など、自分自身に問題があると思ったら、改善に取り組むことで上司の態度もいい方向に変わる可能性があります。

嫌いな上司と働くストレスを軽減する考え方

どうしても嫌いな上司と関わる必要がある場合は、向き合い方を工夫してみることも大事です。嫌いな上司と働くストレスを軽減するために役立つ3つの考え方を紹介します。

成長するための機会として向き合う

仕事を進めていく中では、社内外の苦手な人物とコミュニケーションを取らなくてはならないこともあるものです。嫌いな上司とうまく付き合う方法を模索することは、「多様な人とコミュニケーションを取ることができるビジネスパーソンへと成長していく機会」ととらえることもできます。前向きな姿勢で向き合うことで、上司との関係性そのものが改善する可能性もあるでしょう。

相手の言葉を100%で受け止めすぎない

上司の発言を正面から受け止めすぎてしまうと精神的に疲れてしまい、上司のことを嫌いになってしまうかもしれません。上司にあれこれ言われたとしても、自分が納得できる意見だけを参考にして、それ以外は気にしないようにすることも大事です。ストレスにならない程度に受け止めましょう。

相手の良い面を探してみる

上司に対する苦手意識が高まることで、嫌な部分ばかりが目につくようになりやすいとも言えます。しかし、誰でも良い面と悪い面を持っているものなので、良い面にも目を向けることが大事です。相手の良い面が見つかると、苦手だった言動を許せるようになったり、自分と合う部分もあると感じたり、尊敬する気持ちが生まれたりするかもしれません。

また、嫌いだと思っていると、態度から気持ちが伝わってしまうことがありますが、良い面に目を向けていることが伝われば、相手の態度も和らぎ、より良い関係性に変えていける可能性があります。

仕事として割り切り、一定の距離を置く

仕事として割り切ることで、上司に嫌な言動をされても気にならなくなるケースもあります。上司に好かれることや仲良くすることは考えず、仕事をスムーズに進めることを目的として付き合う方法もあります。「なるべく関わりたくない」という場合は、一定の距離を置くことで、ストレスを軽減しやすくなるでしょう。

上司が嫌いでも避けたほうがいい行動

「上司が嫌い」「上司が合わない」と感じている場合でも、仕事を円滑に進めていくために避けたほうがいい行動について解説していきます。

批判的な態度を取る

上司が嫌いだからといって、不満を表に出したり、批判的な態度を取ったりすることは避けましょう。上司の指示や方針に同意できなくても、冷静に対応することが大切です。感情的に反発すれば、職場の雰囲気を悪化させたり、自分の評価に悪い影響を与えたりする可能性があります。

嫌いな上司だとしても、建設的な提案をしたり、対話を通じて理解を深め合ったりすることが重要です。どうしても解決しない場合は、人事部や信頼できる先輩に相談するのも一つの方法です。

職場で上司の悪口を言う

職場の同僚やチームのメンバーに嫌いな上司の悪口を言うのも避けましょう。職場の人間関係を悪化させ、自分の評判も下げてしまう可能性があります。

また、陰で話していたとしても、悪口を言ったことが上司に伝わってしまう恐れがあります。直接話すことなくSNSなどに書き込んで投稿した場合も、社内の人の目に触れる可能性があります。上司との関係に悩んでいる場合は、悪口ではなく、相談として伝えることがおすすめです。

上司が原因で転職する場合の注意点

嫌いな上司が原因で転職活動を始める場合は、以下の点に注意しましょう。

今後のキャリアを見つめ直す機会にする

そもそも、どのような会社であっても上司を選ぶことはできないため、転職によって「嫌いな上司と働きたくない」という問題を解決できない可能性もあります。転職先で嫌な上司の下で働くことになった場合、また「辞めたい」と思い、転職を繰り返してしまうかもしれません。

上司との相性だけにとらわれず、自分の今後のキャリアを見つめ直す機会として、「転職によってどのようなことを実現したいのか」をきちんと考えることをおすすめします。自分自身で「転職の目的」を持っていれば、転職先で相性の良くない上司に出会った場合も、乗り越えるモチベーションを高めやすくなるでしょう。

転職先を選ぶ際には、社風や社員との相性も検討する

なるべく自分の価値観や考え方に合う会社を探すことで、相性のいい上司と働けるかもしれません。応募企業を探す際には、企業文化や社風が自分に合うかどうかを検討することも大事です。また、最終的に転職先を選ぶ際には、自分に合う社風や職場なのかを確認したり、一緒に働く社員との相性がいいと思えるか、自分の価値観に近いと思えるかを検討してみたりすることをおすすめします。

面接で転職理由を聞かれたら前向きな思いを伝える

転職の面接では、転職理由を聞かれる可能性があります。「上司と合わない」ことのみを転職理由にしてしまうと、ネガティブな印象を与えたり、合わない上司にあたった場合にまた転職を繰り返すのではないかと懸念されたりする可能性があります。例えば「批判的なマネジメントではなく、お互いを尊重して切磋琢磨できる環境で成長したい」など、上司への不満だけでない前向きな転職理由を考えておきましょう。

「自分に合う上司と働ける会社に転職したい」と思ったら

「今の職場の上司が嫌いで、どうしても態度に出てしまう」「今の仕事内容は好きだけれど、自分と合わない上司のために仕事のモチベーションが上がらない」「嫌いな上司と働くことでストレスが限界に達してしまった」などと感じ、自分に合う上司と働ける会社に転職したいと思う人もいるでしょう。

転職活動の際、働く社員の人柄や社内の雰囲気を確認したい場合は、選考過程や内定を得たタイミングなどで、現場社員との面談や職場見学の機会を設けてもらうといいでしょう。

自分から言い出しにくいという場合は、転職エージェントを活用するのも一案です。

転職エージェントは企業の依頼を受け、その会社にマッチする人材を紹介するため、社風や企業風土、働く人の傾向などに対しても理解を深めている可能性があります。また、現場の社員との面談や職場見学なども、転職エージェント経由でお願いすることもできるでしょう。

さらに、転職エージェントによっては、応募書類の作成や面接対策などの転職準備をサポートしてくれるケースもあります。転職理由の伝え方などに不安がある場合も、客観的なアドバイスを受けることで安心できるでしょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。

記事更新日:2024年7月29日

記事更新日:2025年09月10日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。