「転職の面接に落ちる理由がわからない」「面接に落ち続けていることが辛い…」「落ちるフラグや受かるサインがあるのだろうか」などと悩んでいる人もいるでしょう。今回は、一次面接・二次面接・最終面接のそれぞれにおいて落ちる理由と対処法、面接の通過率を高める準備・対策、落ちるフラグや受かるサインなどについて、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏が解説します。

目次

転職の面接で落ちるのはなぜ?全ての面接において考えられる理由と対処法

面接に落ちる理由は、企業が選考で重視するポイントによっても違い、複数の要素が重なって不採用と判断されるケースもあります。

一般的に、面接全般を通じて「面接担当者がマイナスの印象を抱く理由」としては、以下のような理由が考えられます。

- 社会人としてのビジネスマナーに欠けている(挨拶や言葉遣い、立ち居振る舞いなどがきちんとしていない、など)。

- 服装や身だしなみがだらしない。

- 面接担当者の質問に的確に答えていない。

- 表情が暗い、ネガティブな表現が多い。

これらは「ビジネスとしての基本ができていない」「入社意欲が低い」といった印象につながる可能性があります。次の対処法に取り組んでみましょう。

【対処法】

- 寝癖や服のシワなどに注意し、清潔感ある身だしなみを心がける。

- ビジネスシーンでの言葉遣いや振る舞い方、面接の基本マナーなどを把握しておく。

- なるべく明るい表情ではきはきと話すように意識する。表情や話し方を改善するために、鏡の前で回答の練習をしたり、動画を撮影して確認したりすることも有効。

- 質問に的確に回答するために、面接でよく聞かれる質問項目を確認し、伝えたい要点をまとめておくなどの事前準備を行う。

以降で、一次・二次・最終面接で落ちるそれぞれの理由について、考えられる理由と対処法をより詳しく解説していきます。

一次面接で落ちると考えられる理由と対処法

一次面接で落ちる理由については、主に以下の3点が挙げられます。

- 経験・スキルが足りていない。

- 経験・スキルをうまく伝えられていない。

- 仕事に対する価値観や取り組みの姿勢などが応募企業の社風と合っていない。

一次面接は、現場の責任者や人事担当者が行う傾向にあり、「採用ポジションに必要な経験・スキルを持っているか」「職場になじめそうか」などを中心に確認しています。

経験・スキルが足りていない場合や、しっかりとアピールできていない場合は、「入社後に活躍するイメージができない」と判断されるかもしれません。また、仕事に対する価値観や取り組み方の姿勢などが自社の社風と合っていない場合も、入社後の定着性を不安視されて採用を見送られる可能性があります。

【対処法】

- 「経験・スキルが合わない」と判断されている可能性がある場合は、過去の経験を棚卸しし、身に付けたスキルや強みを整理した上で言語化しておく。「○○部門で○○業務を担当していました」だけで終わらせず、「○○の経験・スキルを強みとしているので、それを御社で活かせる」という点まで伝えると説得力を高めやすい。

- 「社風に合わない」と判断されている可能性がある場合は、企業選びを見直すことも視野に入れる。「経験・スキルが活かせる」「条件・待遇が魅力的」「成長性がある」といった基準だけでなく、「企業理念や仕事に対する価値観に共感できるか」という視点も持った上で志望する企業を選ぶことがおすすめ。

二次面接で落ちると考えられる理由と対処法

二次面接で落ちると考えられる理由については、主に以下の3点が挙げられます。

・活躍できるイメージを具体的に伝えられていない。

・成長意欲や志望度の高さが伝わらない。

二次面接では、一次面接で得た情報や評価をもとに、より深く掘り下げた質問がされる傾向にあります。面接担当者が現場の責任者である場合は「業務経験・スキル」について、人事担当者であれば「人物面(仕事に対する価値観・志向)」について、より細かく確認されるでしょう。

採用の基準を満たす経験・スキルがあると判断されて一次面接を通過した場合でも、二次面接でより具体的な質問をされたときにきちんと回答できなければ「配属先の業務で活躍するイメージができない」と判断されて、採用を見送られることがあります。

また、面接担当が人事担当者の場合は、「組織にプラスの影響を与えてくれるか」「すぐに辞めず、長く働き続けてくれるか」も重視されるでしょう。そのため、「成長意欲」や「志望度」が十分に伝わらないと、不採用となる可能性があります。

【対処法】

- 経験・スキルについては、これまでの成功体験の具体的なエピソードを語れるようにしておく。

- 目標達成や課題解決に向けて「どのような戦略を立てたか」「どのような行動・工夫をしたか」「壁をどう乗り越えたか」などをストーリー立てて伝えるように意識する。「自社でも再現してくれそうだ」という期待を高めやすくなる。

- 面接担当者が納得のいく「志望動機」を伝え、意欲の高さや定着性をアピールする。企業研究をしっかりと行い、その企業で働く魅力や目指したいキャリアを明確化することが大事。

- 二次面接の前に、一次面接で回答した内容を振り返っておくこともポイント。一次面接と二次面接の回答内容が異なっていたり、ズレていたりする場合は、「一貫性がない」と判断される可能性がある。

最終面接で落ちると考えられる理由と対処法

最終面接で落ちると考えられる理由については、主に以下の2点が挙げられます。

・一次・二次面接の姿勢とギャップがある。

一次・二次面接では、主に「採用ポジションの業務を遂行できるか」を確認する傾向がありますが、最終面接では「中長期的な活躍・成長・貢献ができるか」という点も含めて採用の判断を行うことが考えられます。そのため、「入社後の目標」や、入社3年後、5年後などに目指したい「中長期的なキャリア・ビジョン」を明確に答えられない場合、「成長性」「意欲の高さ」に不安を抱かれて選考見送りになるケースも見られます。

また、最終面接まで進んだ段階で「ほぼ合格」と思い込み、油断したことが要因で落ちることもあります。一次面接・二次面接では謙虚な姿勢だった応募者が、最終面接では強気の姿勢で年収交渉を持ちかけるなどで、そのギャップに不信感を持たれるケースも見られます。

【対処法】

- 入社後、自分がどのように成長し、どのようなキャリアを築いていきたいのかを考える。「入社3年後、5年後などに目指したい姿」をイメージし、中長期的なキャリア・ビジョンを描き、面接で伝えられるように言語化しておくことがポイント。

- 最終面接まで進んでも、内定獲得が確定したわけではないため、一次・二次面接と同様に真摯な姿勢で面接に臨む。

- 応募企業への理解をさらに深める企業研究を進めておくことも有効。入社後に自分の経験・スキルをどのように活かしたいのか、どのような社風に魅力を感じているのかを伝えられるように準備しておく。

- 一次・二次面接の面接担当者から聞いた話も踏まえ、入社意欲が高まっていることを伝えるのも一案。説得力を高めることができる。

面接の通過率を高める準備・対策

ここでは、面接の通過率を高めるために役立つ準備・対策のポイントを紹介します。

転職の目的を明確にする

「転職の目的=転職によって何を実現したいのか」を明確にしましょう。転職を考えたきっかけが「現職(前職)に対する不満を解消したい」「現状から逃げたい」であったとしても、「○○がやりたい」「○○を目指したい」というポジティブな目的を掲げることが大切です。それを「志望動機」と結び付けて語ることで、面接担当者の納得感を高めやすくなるでしょう。

自分の経験・スキル・実績を棚卸しする

過去の経験・スキル・実績を棚卸しして、自分の強みを整理しましょう。その上で、応募企業の業務や働き方を想定し、どのような場面で強みを発揮できるかを考えます。より説得力を持たせるために、強みを裏付ける具体的なエピソードを語れるように準備しておきましょう。

自分にマッチする企業を探す

企業を選ぶ際、知名度・将来性・待遇などだけでなく、「自分の経験・スキルを活かせるか」「自分の仕事に対する価値観や志向に合うか」を考えてみることも重要です。自分にマッチする企業を選び、面接で自分の考えを伝えることによって、面接担当者も入社後の活躍の可能性や定着性をイメージしやすくなるでしょう。

企業の視点で自分を採用することのメリットを考える

企業側のニーズも意識し、「応募企業にとって自分を採用するとどのようなメリットがあるのか」を伝えることも大事です。応募企業で活かせそうな経験を振り返り、具体的に語れるエピソードを探しておき、面接ではそれらを交えながら応募企業で活躍・貢献できるポイントをしっかりと伝えましょう。

面接の練習をしっかり行う

面接に向けて、整理した内容をきちんと話せるように練習しておきましょう。動画撮影などで自分が話す様子をチェックし、まとまっていないポイントや声のトーン、表情、口癖などの改善につなげることもおすすめです。

また、面接の冒頭で「自己紹介」を求められることもあるので、「氏名」「現職(前職)での仕事内容」「応募職種で発揮できる自分の強み」などのポイントを、1分程度以内にまとめておきましょう。

応募書類に書いた内容を面接前に振り返っておく

面接では、応募書類に書いた内容を掘り下げて聞かれることが一般的です。応募書類に書いた内容と一貫性がない回答をした場合、志望度や仕事に対する意欲・姿勢などに疑問を抱かれる可能性があります。書類に書いた内容を確認し、より具体的な回答ができるように準備しておきましょう。

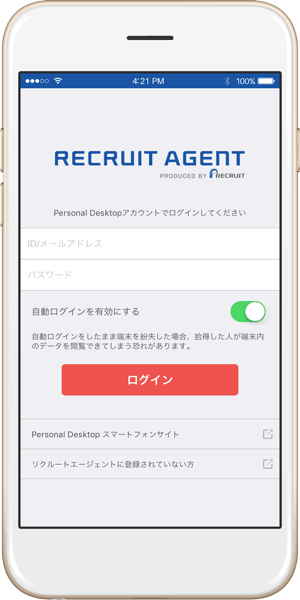

転職エージェントを活用してアドバイスをもらう

転職エージェントを活用すると、経験・スキルの棚卸しのサポートや面接対策のアドバイスを受けられることもあります。

また、転職エージェントによっては、過去の転職支援実績から「応募企業の面接担当者がどのような人物なのか」「面接で何を聞かれるのか」「選考でどのような点を重視しているのか」などの情報を得られることもあります。面接の通過率を高めるために、転職エージェントのサポートを受けてみてはいかがでしょうか。

面接で落ちるフラグや受かるサインはある?

面接を受けた後、面接担当者の対応に「これは落ちるフラグでは?」と不安を感じたり、「この言葉は受かるサインだから、ほぼ内定だ」などと考えた結果、選考見送りになって落ち込んでしまったりするケースもあるようです。

ここでは、落ちるフラグや受かるサインについて解説します。

落ちるフラグや受かるサインは一概に判定できない

「面接時間が短すぎる」「面接担当者がそっけない態度」「希望年収や入社日について聞かれない」「最後に一言、と言われる」「逆質問を求められない」などのケースを「落ちるフラグ」と捉える人もいますが、そうとは限りません。応募企業の面接方針や面接担当者によって対応は異なるため、落ちるフラグや受かるサインを見極めるのは難しいでしょう。

面接時間が長かったり、好感触だと感じたりしても、内定を得られるかどうかはわからないものです。面接時間が長引くのは、必ずしも企業が応募者に興味を持っていたり高く評価していたりするからではなく、「面接担当者が面接に慣れていない」「応募者の回答に不明点があり質問を重ねる」「評価に迷いがあり質問数が増える」「応募者側の話が長い・質問が多い」といったことも考えられます。

また、好感触であるかどうかは、求職者が面接担当者のスタンスや人柄をどのように捉えるかによっても異なるため、一概には判断できないでしょう。

最終面接まで進んでも「ほぼ内定」「ほぼ合格」とは限らない

最終面接を受けている段階は、選考過程にあるため、内定を得られるとは限りません。最終面接を経営層との顔合わせの場とする企業も見られますが、社内の稟議を経て内定を決定するまでは、採用計画の変更や、経営方針・事業計画の変化などによって落ちるケースもあります。

そのため、内定通知書を得るまでは、不合格になる可能性もあることを踏まえておきましょう。

面接で落ちたことにショックを受けたとき、どうすればいい?

面接で落ち続けている場合でも、先に紹介した対処法に取り組むなど、自分なりに改善することで通過率を高めることができるでしょう。また、改善を重ねても落ちる場合は、自分にマッチしていない企業に応募しているとも考えられます。有名企業や条件の良い企業など、応募企業を極端に絞り込んでいる場合も、内定を得られる可能性を狭めているかもしれません。

面接は企業と求職者の相性を確認する場でもあるため、相互にマッチしていない場合は落ちることもあります。どのような人でも、全ての面接に通過するとは限らないものです。自分を責めすぎてしまうより、「面接に落ちることもある」と考え、なるべく気持ちを切り替えていくことをおすすめします。前向きに改善を重ねたり、応募企業を見直したりすることで、自分にマッチする企業に出会える可能性を高めていけるでしょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

記事更新日:2025年01月31日

記事更新日:2025年09月24日 リクルートエージェント編集部

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。