目次

コンピテンシーとは

「コンピテンシー」とは、職務や役割において期待される成果を安定的に発揮する高業績者(ハイパフォーマー)が、共通して持っている知識や技術、能力などの行動特性を指します。行動や思考パターンを分析して模倣することで、高業績者と同様の高い成果につなげられるという考え方です。

成果に結びつく行動基準が具体化されることから、さまざまな場面で活用されるようになっています。

コンピテンシーが誕生した背景

コンピテンシーという言葉が注目されたきっかけは、ハーバード大学のマクレランド教授が1970年代前半に行った調査の結果です。

アメリカ国務省の職員採用において、選考基準としていた採用時の学歴や知能テストの成績と、その後の実績との相関関係を調査したところ、そこにはさほど相関性はなく、高い業績を上げる人には、思考パターンや性格などとも結びついた共通の行動特性があることが明らかになりました。

ここから、コンピテンシーは「高業績をもたらすことができる個人の行動特性」を意味する概念として体系化が進められ、その特性を共有、活用することが、従業員の行動の質や生産性を向上するための有効な手段の一つとして注目されるようになりました。

コンピテンシーの4つの活用シーン

人事評価項目

コンピテンシーの活用シーンとして、最も一般的なのは人事評価項目としての活用です。評価項目の中には、「意欲」や「積極性」といった情意項目と呼ばれるものがありますが、こうした項目の評価基準は、評価者の主観によって左右されがちです。また、「能力」を評価基準とした場合、その能力を発揮したかどうかについては必ずしも問われないため、評価結果と実績の間に乖離が起こる可能性もあります。いずれの場合も、評価結果の客観性や公平性を保つことが課題であり、被評価者の納得感を得るのが難しいといえます。

コンピテンシーに基づく評価では、成果に結びつく行動特性を評価項目とします。そのため、その行動をどの程度のレベルで実践できたかを評価基準として設定することがポイントになります。したがって、評価結果と実績の乖離が少なくなるなど、評価の客観性や公平性を保つことができ、被評価者の納得感を高めることが期待できます。

※人事評価に関しては、以下の記事をご参照ください

採用・面接

自社のニーズに合致した人材を採用するためには、採用基準を明確にし、面接を通じて応募者の本質を確認することが重要です。採用基準を自社で既に活躍している従業員のコンピテンシーを基に設定することで、入社後に活躍してくれるであろう人材の見極めが期待できます。面接での質問を通じて応募者の過去の行動実績と採用基準に設定したコンピテンシーを照らし合わせることで、応募者のこれまでの行動特性を把握する可能性が高まります。このようにコンピテンシーを採用に活用することで、自社に合った人材かどうかの判断がしやすくなるのです。

能力開発・キャリア開発

コンピテンシーによって、望ましい思考や行動特性が明示、共有されることで、個人の目標設定が明確にできたり、メンバーの能力向上を促すことができるなど、能力開発やキャリア開発に活用することができます。企業が従業員に求める人材要件を明確にすることによって、従業員一人ひとりに対する自発的、組織的な能力向上や人材育成の取り組みを行うことができます。コンピテンシーをうまく活用することで、効果的な能力開発、キャリア開発につなげていくことができます。

組織マネジメント

求められる行動特性であるコンピテンシーが明示され、その内容を組織内で共有することで、メンバーの適性判断や業務分担、適切な配置やチーム構成など、組織マネジメントに活用することができます。上司とメンバーによるコンピテンシーを意識した組織的な行動の実践は、組織全体の成果向上につながることが期待できます。

コンピテンシーの関連用語と違い

「コンピテンシー」には、似たニュアンスを持つ言葉がいくつかあります。ここでは 「スキル」「アビリティ」「コア・コンピタンス」について、それぞれの違いについて確認します。

コンピテンシーとスキルの違い

スキルとは、個人が保有している能力や技術、技能、専門知識を指し、一方コンピテンシーは、その人が保有している能力、技術、技能、専門知識を使って起こす行動の特性を指します。スキルが能力や技術、技能そのものを指すのに対して、コンピテンシーはそれらを発揮する力を指します。成果を向上させていくには、そのために必要な能力を持っていなければなりませんが、その能力を発揮する行動がともなっていなければ、成果に結びつくことは少なくなると考えられます。能力や技術を持っているだけでなく、それを発揮するための具体的な行動をしているかどうかという点が、スキルとコンピテンシーの違いになります。

コンピテンシーとアビリティの違い

アビリティとは、ある特定分野における力量や能力をいい、ここには努力して身につけた後天的な能力だけでなく、持って生まれた先天的な能力も含まれます。そのニュアンスは、スキルと近い意味を持っていますが、スキルほど高度なレベルのものではなく、「持っている力量」といったものです。コンピテンシーとの違いは、スキルの場合と同じく、能力を発揮するための行動がともなっているかという点です。能力自体を指すのがアビリティ、それを発揮する力がコンピテンシーです。

コンピテンシーとコア・コンピタンスの違い

コア・コンピタンスとは、企業の持つ技術や能力、特徴をいい、商品開発力や市場競争力などの組織的な強みが例として挙げられます。一方、コンピテンシーは、その人が持つ能力を使った成果に結びつく行動特性であり、コア・コンピタンスが企業などの「組織」を対象としているのに対して、コンピテンシーは「個人」を対象としている点が異なっています。組織が価値提供できる力がコア・コンピタンス、個人が企業に成果をもたらす力がコンピテンシーと区別すると良いでしょう。

コンピテンシー評価のメリット・デメリット

コンピテンシー評価のメリット

コンピテンシー評価を行うことのメリットは、会社から従業員への行動期待が明確になることで、評価結果に対する従業員の納得性の向上が期待できることです。

また従業員一人一人の目標設定が行いやすくなり、それぞれの能力や生産性向上の指針を示すことができます。

採用の場面では、自社にとって優秀な人材の特性が把握できることで、自社の要件に合った人材の見極めがしやすくなり、入社後のミスマッチを減らす効果が見込めます。

コンピテンシー評価のデメリット

逆にコンピテンシー評価によるデメリットとして考えられるのは、共通する行動特性を示すために必要なコンピテンシーモデル(コンピテンシーの概念を実務で使うためにモデル化したもの)が、部署や職種によってそれぞれ異なる点です。コンピテンシーモデルを適切な内容で策定することの難易度が高いため、策定には多くの時間と労力が必要になります。

またコンピテンシーモデルは環境変化によって内容も変わっていくため、状況に応じた見直しが必要です。こういった対応が適切に行われない場合は、モデルとする行動特性が陳腐化してしまい、本来評価されるべき行動が評価につながらなくなることや、社員にとって評価基準がわかりにくくなることで不信感が増すなど、コンピテンシー評価が逆効果となってしまうことが懸念されます。

活用方法や適切な運用が可能かについては、十分に検討しておく必要があるでしょう。

コンピテンシーの導入方法と活用ポイント→コンピテンシーの導入方法

コンピテンシーを導入するためには、「コンピテンシーモデル」の策定が必要になります。

このモデルには、以下のような3つの型があります。

実在型モデル

組織内で実際に活躍して成果を上げているハイパフォーマーをモデルにする手法です。実在する人物をモデルにするため、現実に即した実用性が高いモデルが作成しやすいとされます。

一方、ほかの人では再現性に欠けるなど、個人特性に偏った内容が抽出されてしまうことがあるので注意が必要です。

理想型モデル

企業が求める理想の人材像を策定し、その内容に基づいて行動特性を抽出していく手法です。組織内にハイパフォーマーが実在しないような場合に有効ですが、理想を求めすぎて、現実的な内容でなくなってしまうことがある点に注意が必要です。

ハイブリッド型モデル

実在型と理想型の長所を組み合わせたモデルを指します。企業理念などにつながる理想と、過去の成果行動の実績をバランスよく組み合わせることで、理想と現実を両立した実用性が高いモデルを策定することができます。

また、一般的なコンピテンシー導入までの手順は、以下のとおりとなります。

①ハイパフォーマーの調査・インタビューの実施

組織内のハイパフォーマーへのインタビューを行い、成果につながっている行動特性を抽出していきます。本人以外のほかの社員へのヒアリングや業務状況の観察などを行い、ほかの社員との行動特性の違いを確認していくことも良いでしょう。

②行動特性からコンピテンシー項目を抽出

調査やインタビューを通じて集めた行動特性から、コンピテンシー項目を抽出して、モデルを作成していきます。抽象的な内容では、ほかの社員と共有ができないなど活用が難しくなってしまうので、できるだけ具体的な内容で表現し、回数や頻度などがパフォーマンスに影響する場合は、その数値も詳細に設定します。

③企業理念やビジョンとのすり合わせ

抽出したコンピテンシー項目を、企業としての理念や将来像、ビジョンなどとすり合わせて、理想と現実の間に乖離が起こらないように調整を行います。

④コンピテンシー項目のレベル設定

確定したコンピテンシー項目について、どの程度まで満たしているかを確認できるように、項目ごとのレベル設定を行います。日頃の業務状況や社員の行動の様子などから、自社に合った内容でのレベル分けを考慮しましょう。

⑤内容を共有、活用する

策定したコンピテンシーモデルをもとにして、各社員の目標設定や評価、人材育成上の課題設定や達成度評価などに活用します。

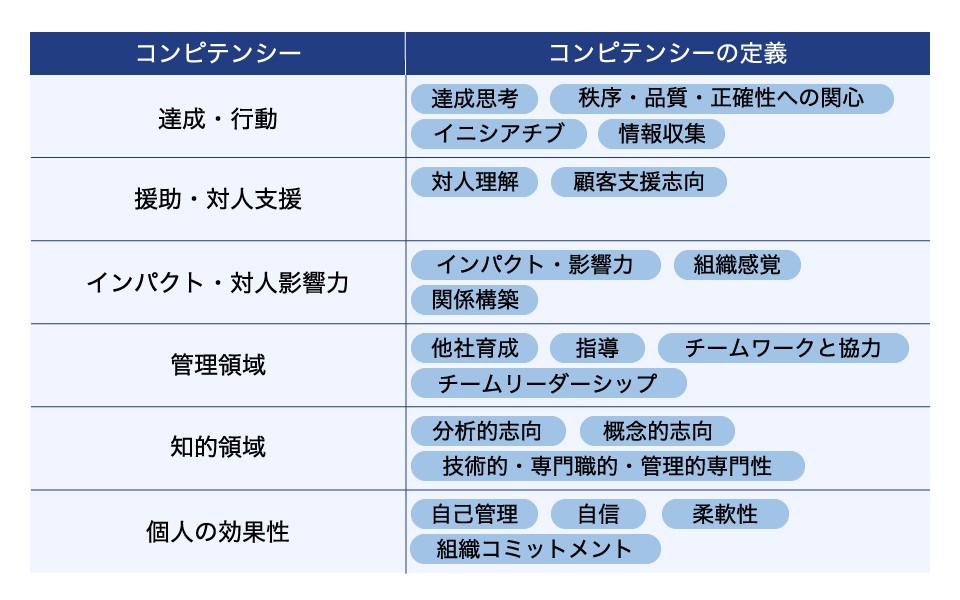

なお、下記の「コンピテンシーの定義」のように、汎用的に活用できるものが公開されているので、行動特性に抽出や整理など、モデルを策定する際に参考にしてみると良いでしょう。

コンピテンシーを活用する際の注意点

コンピテンシーによってモデルとなる行動を共有することは、評価や人材育成での効果が期待できますが、コンピテンシーも決して万能ではありません。

コンピテンシーはあくまでも仕事で確実に成果を上げられる行動であり、ともすれば表面的な行動だけにとらわれがちになります。

ハイパフォーマーの行動の裏には、行動の動機やマインドがあり、表面的な行動だけを真似しても、すべての人が同じような結果を得られるとは限りません。

そのためには見えやすい成果や行動だけに注目するのではなく、ハイパフォーマーがどのような動機や価値観を持って行動しているのかという内面までを理解する必要があります。コンピテンシーに示された表面的な行動だけでは、十分な結果に結びつかない場合があることを認識しておきましょう。

ここまで見てきたとおり、成果を生み出す行動に注目した「コンピテンシー」は、評価や人材育成、採用などのさまざまな場面で活用することができます。

組織運営のなかでの人材活用を有効に進めるために、コンピテンシーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

{“userId”:32} /–>